Actualités (2017-2024)

Animal culte (Enquêtes sur les ritualités animales)

Date limite de dépôt : 2 septembre 2024 - Appel à contribution

Argumentaire

Des cochons d’Inde, des perruches, des chiens, des chats, assistent ensemble, presque paisiblement, à une messe à Rome ; ailleurs des pratiques de sépultures et de funérailles animales se développent, et des cérémonies de mariages entre animaux domestiques sont célébrées. Alors que certains cherchent à rentrer en dialogue avec leurs compagnons animaux défunts, d’autres militent pour faire reconnaitre leur place dans la Résurrection finale. Dans le même temps, des boutiques spécialisées proposent de la bière, des gâteaux et des cadeaux permettant de fêter des anniversaires aux espèces compagnes. Au-delà de l’Occident, de nouvelles formes de rituels articulent également des pratiques anciennes aux préoccupations nouvelles soucieuses du bien-être animal. Tel milliardaire chinois va acheter un abattoir pour en libérer les porcs et s’assurer ainsi des mérites pour sa prochaine ré-incarnation (pratique du fangsheng), quand Hideo Hawasaki, professeur de biologie à l’Université de Tokyo organise tous les ans des cérémonies shintô d’hommage aux cellules sacrifiées sur l’autel de la science.

Ces phénomènes sont formidablement variés dans leurs formes et leur histoire, et il n’est pas sûr que l’on puisse les rassembler sous une même catégorie. Mais il se peut aussi que l’on assiste à un bouleversement profond au sein des sociétés mondialisées, où se construisent sous nos yeux des rapports nouveaux entre les humains et les autres animaux.

Bien qu’elles puissent paraitre marginales, touchantes ou ridicules, ces pratiques opèrent une rupture dont on ne saurait minimiser l’importance au regard de la longue durée.

Longtemps la place de l’animal dans le rituel fut pensée par les anthropologues et les historiens via le prisme du sacrifice, où les animaux servent de médiateurs avec des entités invisibles. L’importance de ces pratiques, que cela soit dans les sociétés antiques ou de nombreux terrains décrits par les ethnologues, a suscité une abondante et passionnante littérature. Néanmoins, elle a sans doute également contribué à occulter d’autres pratiques, où les animaux n’étaient pas le moyen, mais les acteurs ou les bénéficiaires des actions rituelles.

Dans ce vaste panorama, les sociétés monothéistes se singularisent par un indéniable anthropocentrisme qui éloigne les animaux du culte, lui accordant une place souvent métaphorique (comme l’est l’Agneau de Dieu). Plus encore, comme l’a bien montré François Sigaut (« Le monothéisme et les animaux », 1995), le christianisme se singularise au sein des religions du Livre par une exclusion radicale de l’animal hors de la sphère rituelle : en abandonnant le sacrifice sanglant et l’abattage rituel, la liturgie chrétienne éloigne l’animal du culte et des pratiques normatives, contribuant à en faire une chose, purement profane.

Pourtant, même dans ces contextes peu favorables en raison de ces positionnements théoriques, de nombreuses pratiques, fêtes locales, cultes privés ou collectifs sont repérables, impliquant et intriquant humains et autres animaux dans des contextes rituels.

Entre histoire et anthropologie, ce numéro réunit des enquêtes consacrées aux autres ritualités animales (le rituel est ici entendu dans son acception contemporaine, élargie et renouvelée (cf. « Mécaniques rituelles », Techniques et cultures, 2022/2), au-delà du sacrifice, qui impliquent des animaux réels, des animaux qui ne servent pas de médiateurs avec des invisibles, mais sont bien les acteurs et/ou les destinataires d’une action collective. Ces pratiques ne seront pas seulement considérées pour elles-mêmes, mais aussi pour les marqueurs d’agencements nouveaux entre les espèces.

Rentrent dans le cadre de ce numéro des propositions, en anthropologie, histoire, histoire de l’art, sociologie, sur :

-

les nouvelles ritualités animales (nouvelles spiritualités, pratiques New Age, pratiques commerciales…)

-

les transformation de rituels anciens au regard de la nouvelle sensibilité animale

-

des rituels animaux dans les marges des monothéismes quelles que soient les époques et les religions considérées (procès des animaux, ex-voto animalier etc.)

-

les formes de ritualités au sein du monde animal, ainsi que les ritualités hybrides associant des collectifs humains et non-humains

Modalités de soumission

Les articles attendus peuvent être de différents formats : articles de 45000 signes, Portfolio, Focus, Muséo, etc. Les consignes aux auteurs sont consultables ici.

Vous pouvez consulter des exemples des différents formats de la revue Terrain en cliquant sur ce lien.

Merci de contacter les coordinateurs si vous envisagez de contribuer à ce numéro : Pierre Olivier Dittmar et Vanessa Manceron

Calendrier

ATTENTION pour cet appel, les articles COMPLETS sont à envoyer avant le 2 septembre 2024 à la rédaction de la revue Terrain : terrain.redaction@cnrs.fr

Vous pouvez contacter la rédaction à tout moment pour plus d’informations sur les formats, l’appel ou toute autre question.

Carnet de Terrain - en lien avec le numéro

Le blog de la revue « Carnets de Terrain » publie également de courts textes (2000 mots) qui s’adressent à un public averti mais non spécialiste. Les billets de blog permettent notamment de mettre en valeur des contenus multimédias. Pour plus de précisions, consultez les consignes aux auteurs. Les propositions devront être envoyées sous forme d’un résumé (300 mots) aux responsables de la rubrique « autour des numéros » avant le 25 mai 2024 aux coordinatrices : Clara Duterme et Cécile Guillaume-Pey.

Études aréales, disciplines, impérialismes et colonialismes

Date limite de dépôt : 30 avril 2024 - Appel à candidatures

Argumentaire

Le Programme de recherche interdisciplinaire (PRI) « Les sciences sociales et le monde » de l’EHESS organise une école d’automne sur les relations entre études aréales, disciplines et impérialismes/colonialismes interrogées dans la longue durée et la vaste gamme des configurations spatiales et politiques ouvertes à une telle question. Tous les empires (coloniaux) seront pris en considération et pas seulement ceux des Européens.

En France, l’essor des études aréales dans les années 1950-1960 a conduit à l’invisibilisation des études coloniales dans le champ universitaire au moment de la décolonisation. Dans leur version traditionnelle, celles-ci se trouvaient, en effet, disqualifiées pour des raisons tant politiques qu’épistémologiques. À partir des années 1990, en revanche, les études aréales ont fait l’objet de critiques croissantes, tandis que, partout dans le monde, se développaient les études globales et que se multipliaient les approches du fait colonial et impérial (études coloniales, postcoloniales ou décoloniales, nouvelle histoire impériale, histoire transimpériale, ou encore histoire globale des empires). Ces différents champs ont montré comment l’impérialisme et le colonialisme sous la houlette des Européens avaient informé la constitution des disciplines des sciences humaines et sociales et le choix des catégories présidant au découpage du monde en « aires culturelles ». Ils mettent aussi en avant le fait que nombre des territoires qui ont longtemps été caractérisés comme des « aires culturelles » sont en fait des formations impériales, marquées par un fort multilinguisme et multi-ethnisme. Enfin, alors que les études impériales et coloniales étaient le plus souvent eurocentristes dans leur version traditionnelle, elles prônent dorénavant une meilleure prise en compte des sociétés colonisées et insistent sur la nécessité de replacer le moment colonial de ces sociétés dans leur histoire longue, ce qui invite à mettre au cœur des analyses un jeu d’échelles où le local et le régional comptent autant que les découpages portés par l’impérial et le colonial. Plus globalement, la question de la poursuite de la décolonisation des sciences humaines et sociales n’est pas seulement portée par les tenants des études postcoloniales et décoloniales et suscite de nombreux débats.

Les questions suivantes pourront être abordées :

* La « bibliothèque coloniale » véhiculée par les « aires culturelles ».

* La nature impériale de nombreuses « aires culturelles ».

* Études aréales et approches du fait colonial et impérial.

* Impérialismes/colonialismes et formation des disciplines et des études aréales.

* Les disciplines face à la question coloniale et impériale et les études coloniales, postcoloniales et décoloniales face aux disciplines.

* La décolonisation des disciplines et des études aréales : les lieux/contextes d’émergence et les acteurs porteurs d’une telle aspiration, les moyens et les pratiques pour y parvenir.

L’école d’automne est ouverte aux étudiant.es inscrit.es en doctorat, ainsi qu’aux post-doctorant.es de toutes disciplines et nationalités appartenant aux unités de recherche sous tutelle de l’EHESS, qu’ils ou elles soient inscrit.es en thèse à l’EHESS ou dans un autre établissement. S’y alterneront des présentations des recherches des participant.es, des séminaires historiographiques et thématiques, deux visites au Musée de l’Homme et dans le complexe colonial du Bois de Vincennes (le Palais de la Porte Dorée et le Jardin d’agronomie tropicale avec ses monuments aux morts aux soldats coloniaux). Les langues de travail seront le français et l’anglais.

Calendrier et modalités de soumission

Les candidatures sont à envoyer aux deux adresses suivantes antonella.romano@ehess.fr et cecile.vidal@ehess.fr, au plus tard le 30 mars 2024, minuit. Le dossier de candidature (5 pages maximum) devra comporter :

-

un cv,

-

une présentation des recherches en cours, précisant la méthodologie utilisée (sources, données, entretiens, etc.) et incluant des éléments de bibliographie fondamentaux,

-

un résumé de l’intervention proposée de 400 mots maximum.

Ces documents pourront être rédigés au choix en français ou en anglais.

Les candidat.es admis.es à participer à l’école d’automne seront contacté.es au plus tard fin avril. Ils et elles devront envoyer aux organisateur.rices, avant le 1erseptembre 2024, minuit, leur présentation de 30 000 signes (espaces, notes et bibliographie compris), précisant également la méthodologie utilisée et incluant une bibliographie synthétique. Ils et elles seront tenus d’assister à toutes les séances.

Le logement de celles et ceux dont la résidence administrative est située hors de Paris et une partie des repas seront à la charge de l’organisation de l’École d’été. Le coût du voyage est à la charge de chaque participant.e qui devra solliciter son unité de recherche.

Comité scientifique : Alain Delissen, EHESS, CCJ ; Éloi Ficquet, EHESS, CESOR ; Antonella Romano, EHESS, CAK ; Filippo Ronconi, EHESS, CESOR ; Silvia Sebastiani, EHESS, CRH ; Marc Tabani, CNRS, CREDO ; Margherita Trento, EHESS, CESAH ; Cécile Vidal, EHESS, Mondes Américains/CENA.

Autres membres de l’équipe enseignante : Cécile Van den Avenne, EHESS, IMAF, CeRCLEs ; Mercedes Volait, CNRS, IN VISU ; Isabel Yaya-McKenzie, EHESS, LAS.

Les sciences sociales à l’épreuve des animaux

Date limite de dépôt : 31 mai 2024 - Appel à candidatures

Présentation

En 1877, le sociologue et philosophe Alfred Espinas soutenait une thèse intitulée Des sociétés animales, qui visait à étudier « la vie en commun » des animaux du point de vue de la sociologie. Alors même que se consolidait la séparation entre sciences de l'homme et sciences de la nature, censées s'occuper des sociétés animales, Espinas lançait un défi aux sciences sociales. Il a cependant fallu attendre les dernières décennies du XXe siècle pour que celles-ci s'intéressent systématiquement aux animaux et à leur position complexe et changeante dans les sociétés humaines, qui apparaissent de plus en plus hybrides.

L'observation des comportements animaux en tant que comportements sociaux soulève une série d'interrogations épistémologiques et méthodologiques défiant les frontières disciplinaires. L'éthologie de la seconde moitié du XXe siècle est marquée par l'adoption de méthodologies issues des sciences humaines, comme le montrent les recherches de Jane Goodall (1970) ou de William McGrew (1992). À leur tour, les sciences sociales se servent des connaissances éthologiques pour interpréter les comportements des animaux et leur incidence sur les affaires humaines – on peut penser, par exemple, à l'ethno-ethology de Florence Brunois, Florence Gaunet et Dominique Lestel (2006), ou à l'histoire éthologique d'Éric Baratay (2012). Si les sciences sociales aident l'éthologie à abattre les barrières d'un objectivisme incapable de rendre compte des significations situées des comportements animaux, les sciences naturelles peuvent aider les sciences sociales à limiter les risques de l'anthropomorphisme, grâce à la prise en compte des points de vue spécifiques à chaque espèce.

L’atelier doctoral interdisciplinaire (EFR-EHESS), organisé par Laura Pettinaroli (EFR), Benedetta Piazzesi (EHESS-CRH, GEHM), Silvia Sebastiani (EHESS-CRH, GEHM), propose d'explorer les façons dont les sciences sociales contribuent à la compréhension de nos interactions avec les autres êtres vivants, et les formes de mise à l'épreuve des sciences sociales par la question animale. L'histoire des animaux, la sociologie interspécifique, l'ethnographie multi-espèces constituent quelques-uns des chantiers inaugurés ces dernières années pour interroger les relations entre les êtres humains et les autres animaux. Sur cette base, l'objectif de l’atelier est d'ouvrir de nouvelles questions plutôt que de résoudre des débats en cours, en s'appuyant sur le dialogue entre étudiants et chercheurs issus de différentes disciplines et en travaillant sur des temporalités variées.

Parmi les pistes de recherche proposées, la première concerne les représentations des animaux dans différents contextes historiques, sociaux et ethnographiques, et leur impact sur les pratiques. La deuxième invite à réfléchir aux façons dont la représentation de différentes espèces animales et de diverses catégories d'êtres humains se sont entrelacées, et s'entrelacent encore aujourd'hui. Le troisième axe se concentre sur les technologies politiques de gouvernement des animaux, et invite à prendre en compte les temporalités multiples qui structurent les rapports de pouvoir entre animaux humains et non-humains – de la longue durée des processus de domestication aux temporalités plus brèves des transformations scientifiques et politiques. La quatrième piste concerne les phénomènes socio-écologiques – des événements zoonotiques aux changements climatiques – qui impliquent tous les êtres vivants à l’échelle mondiale et indépendamment de leur appartenance à une espèce.Inizio moduloFine modulo

L’atelier est ouvert aux doctorants et aux étudiants de M2 de toutes disciplines et de toutes nationalités. Une attention particulière sera portée aux questions théoriques et de méthode, à la réflexion sur les sources et les documents mobilisés et les échelles de l’analyse. Des séances historiographiques et problématiques alterneront avec des ateliers centrés sur la présentation des travaux des étudiants et une ou plusieurs visites. Les langues de travail sont le français, l’italien et l’anglais. Une bonne compréhension orale du français est toutefois nécessaire.

[Lire l'appel dans son intégralité]

Comité scientifique : Laura Pettinaroli (EFR), Benedetta Piazzesi (EHESS), Silvia Sebastiani (EHESS).

Calendier et modalités de soumission

Le dossier de candidature comprendra les deux pièces jointes suivantes à attacher directement au formulaire en ligne (format pdf) :

1. Champ « lettre de motivation » (un seul pdf) :

- une lettre de motivation ;

- un résumé (max. 4000 caractères) de l’intervention proposée ;

- une lettre de recommandation écrite par un ou une titulaire dans l’enseignement supérieur et la recherche, qui prendra soin de dater et signer la lettre et de faire explicitement référence au présent atelier.

2. Champ « CV » (un seul pdf) :

- un curriculum vitae (max. 3 pages), accompagné d’une présentation des recherches en cours et d’un programme de travail. Il est important de préciser dans le cv les langues parlées et comprises.

Tous ces documents peuvent être rédigés en français, italien ou anglais.

La réception des dossiers de candidature pour l’EFR est ouverte via le formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :

https://candidatures.efrome.it/les_sciences_sociales_a_l_epreuve_des_animaux

La réception des dossiers s’achèvera le 31 mai 2024 à 17h (heure de Rome).

Les personnes sélectionnées en seront informées au plus tard le 1er juillet 2024.

⚠ ATTENTION : L'envoi du dossier de candidature est définitif, il ne sera pas possible de revenir sur une candidature.

⚠ ATTENTION : Pour éviter tout problème technique, veillez à ne pas déposer votre candidature au dernier moment.

Les candidats retenus sont tenus d’assister à l’ensemble des cours et ateliers.

Il sera demandé à chaque participant d’envoyer aux organisateurs, avant le 15 septembre 2024, 8.000 signes de présentation de leurs travaux comprenant une description de leur corpus de sources, en y joignant une bibliographie synthétique.

Les déjeuners et le logement (éventuellement en chambre double non mixte) seront assurés par l’École française de Rome et l’École des hautes études en sciences sociales. Les participantes et participants devront prendre en charge les frais du voyage à Rome.

Pour toute information, vous pouvez contacter Claire Challéat, assistante scientifique pour les époques moderne et contemporaine à l’École française de Rome, Piazza Farnese 67, 00186 Rome, secrmod(at)efrome.it

Penser au-delà de l’État-nation : Théorie et pratique de l’histoire des Balkans modernes et contemporains

Date limite de dépôt : 30 avril 2024 - Appel à candidatures

Présentation

L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), le Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC) et l’École française d’Athènes (EFA) organisent un séminaire de formation doctorale (SFD) sur le thème « Penser au-delà de l’État-nation : Théorie et pratique de l’histoire des Balkans modernes et contemporains » du 2 au 6 septembre 2024 à Athènes (École française d’Athènes, 6 rue Didotou) qui rassemblera entre 10 et 15 doctorant·es et mastérant·es, accompagné·es d’une dizaine de formatrices et formateurs, principalement issus des institutions d’enseignement supérieur et de recherche de France et des pays balkaniques, en particulier la Grèce.

Programme scientifique

L’objectif du séminaire de formation doctorale est de susciter parmi les participant·es une discussion autour des principales approches qui, depuis les années 1990, remettent en question l’État-nation en tant qu’unité d’analyse primordiale dans la recherche historique.

À travers l’examen d’ouvrages récents portant sur les sociétés de l’Europe du Sud-Est, nous proposons de revisiter les significations et les périmètres d’un ensemble d’approches traversant les sciences sociales. De la notion de transferts culturels à l’histoire mondiale, des approches transnationales aux perspectives post-coloniales et post-impériales, ces différentes façons de concevoir le travail d’historien.ne visent à appréhender les évolutions des sociétés balkaniques en transcendant le cadre de l’État-nation. Le séminaire sera articulé en cinq journées, selon le principe d’une approche par jour :

- Circulations et mobilités

- Histoire mondiale et globale

- Nouvelles histoires (post-)impériales et post-coloniales

- Transferts culturels et histoire croisée

- Jeux d’échelles, espaces et trajectoires

Chaque séance aura une triple finalité. Tout d’abord, une discussion des textes de réflexion épistémologique qui ont tenté de décrire et d’approfondir une approche et ses spécificités. Ensuite, la présentation d’une recherche empirique − individuelle ou collective, achevée ou en cours − menée par l’un·e des formateur·ices du séminaire, portant sur les Balkans dans une acception large, s’étendant de l’Europe centrale à la Turquie. Enfin, une discussion avec les mastérant·es et doctorant·es, les invitant à envisager leurs propres recherches à travers le prisme des différentes approches proposées. En d’autres termes, le séminaire mettra l’accent sur les tensions entre théorie et pratique.

Les candidatures de mastérant·es et de doctorant·es en histoire seront privilégiées. Cependant, des propositions particulièrement pertinentes issues d’autres disciplines seront également considérées.

Des visites sur site (bibliothèques, archives, musées, mais aussi associations, quartiers, sites en plein air) en lien avec les thématiques abordées seront également organisées pour familiariser les participants aux ressources disponibles à Athènes.

Enfin, les travaux issus de ce séminaire donneront lieu à un projet éditorial collaboratif entre les participants.

Comité scientifique / Comité d’organisation

- Agustín Cosovschi (École française d’Athènes)

- Gilles de Rapper (École française d’Athènes)

- Fabio Giomi (EHESS, CETOBaC)

- Marie-Elisabeth Mitsou (EHESS, CRH-GEHM)

Dossier de candidature et modalités pratiques

Le séminaire de formation aura lieu à Athènes, Grèce, du 2 au 6 septembre 2024. Il est ouvert aux étudiant.es inscrit.es en thèse et aux étudiant.es de Master 2.

L’hébergement à Athènes (arrivée le 1er septembre, départ le 7 septembre) et les déjeuners (du 2 au 6 septembre) sont assurés par les organisateurs. Le déplacement jusqu’à Athènes est à la charge des participants qui devront solliciter le soutien de leurs centres, départements ou Écoles doctorales de rattachement.

Le dossier de candidature doit être fait en ligne sur la plateforme Missions de l’EFA au plus tard pour le 30 avril 2024 et comprendra :

- une fiche de candidature

- un curriculum vitae

- une lettre de motivation

- une lettre de recommandation

- une courte présentation du sujet de thèse

Langues de travail : Français et anglais. Connaissance passive du français requise.

Contact : dir.moderne@efa.gr

Philippe Minard (1961-2024)

Vendredi 22 mars 2024 - Hommages

L'EHESS a appris avec une profonde tristesse la disparition de l'historien Philippe Minard, le 22 mars 2024.

Le mot du président de l'EHESS

"« Je dirai malgré tout que cette vie fut belle. »

Avec ces mots d’Aragon, et beaucoup de peine, je vous annonce le décès de Philippe Minard le 24 mars.

Après un parcours d’excellence, il devint l’un des historiens les plus inventifs de sa génération. Soutenue sous la direction de Daniel Roche en 1994, son importante thèse L’inspection des manufactures en France, de Colbert à la Révolution fut publiée quatre ans plus tard aux Editions Fayard.

Elu en 2005, professeur à l’Université Paris VIII, il rejoignit l’EHESS et le Centre de recherches historiques en 2007 comme directeur d’études cumulant avec une chaire d’histoire comparée de la régulation socioéconomique en France et en Angleterre à l’époque moderne. Ce talentueux parcours individuel s’est accompagné d’un remarquable travail collectif et éditorial. Avec la Revue d’histoire moderne et contemporaine, il chercha à faire vivre une production scientifique de qualité, ouverte aux plus jeunes, attentive aux évolutions du monde. Toute sa vie, ce chercheur, respecté et exigeant, défendit l’importance du social et de l’économie pour comprendre les sociétés du passé. A l’instar des historiens qu’il vénérait en France et en Angleterre, Philippe Minard nous invitait sans cesse à ne pas oublier les règles élémentaires du métier, loin des facilités d’écriture, du réductionnisme méthodologique et des modes qui passent.

À ses amis, à ses collègues, à ses compagnons de route, je les invite à penser sans cesse aux « moments de bonheur », aux « midis d’incendie » et à « la nuit immense et noire aux déchirures blondes » dont parle le poète.

En notre nom à toutes et tous, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille."

Romain Huret

Président de l'EHESS

L'edito du CRH (Avril 2024)

"Philippe nous a quittés brutalement, nous laissant aussi amers qu’abasourdis. Cinq jours avant sa disparition lors de notre dernière rencontre, il était encore plein de vie et de projets. Pour tous ceux qui l’ont côtoyé, et encore plus pour ceux avec qui il a travaillé, et encore davantage pour ceux qui pouvaient se prévaloir de son amitié, sa disparition résonne comme une séparation douloureuse, difficile à admettre.

Avec Philippe, disparaît l’un des fleurons du Centre de recherches historiques et un vieux « compagnon de route » de notre laboratoire. Il était bien connu de beaucoup d’entre nous depuis la fin des années 1980, lorsque nous vîmes paraître ce jeune chercheur, dynamique, imaginatif et facétieux, notamment dans le séminaire de Patrice Bourdelais, et qu’il débutait sa thèse sur les Inspecteurs des Manufactures, sous la direction de Daniel Roche, auquel le liait une profonde amitié. Son arrivée au CRH en 2007, à la suite de son élection comme directeur d’études à l’EHESS, ne fut que la reconnaissance de liens en fait déjà anciens.

Dans la publication qui suivit, Philippe n’hésitait pas à prendre le contre-pied de la vulgate qui attribuait au colbertisme et à sa réglementation une large responsabilité dans le retard industriel français et il démontrait ainsi son goût des positions critiques. A rebours des idées reçues, La Fortune du colbertisme, publiée en 1998, récuse, en effet, l’opposition facile entre des entrepreneurs entravés et des agents de l’Etat tatillons, pour déboucher sur une relecture du libéralisme. Philippe ne quitta jamais cette approche critique. Il aimait l’impertinence et je l’entends encore s’esclaffer en lisant la partie de l’introduction que j’avais rédigée pour ce fascicule Économie de l’Atlas historique de la Révolution française que nous parvînmes dans la souffrance à tirer de l’abîme dans lequel il était enfoui. Philippe aimait penser à contre-courant et il le fallait pour reprendre le dossier de la comparaison franco-britannique, cet axe fort de sa réflexion dans lequel je me retrouve encore totalement. Plus tard, j’appris à mieux le connaître en participant aux rencontres et conférences qu’il aimait initier, en recevant ses encouragements pour publier dans des ouvrages qu’il dirigeait, mais aussi grâce à la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine. Philippe le revendiquait, il était « un homme de revues ». Il en était le chantre infatigable et un ardent défenseur par ses prises de position aussi définitives que bienveillantes. Il était aussi un magnifique organisateur et son goût prononcé pour les initiatives collectives faisait de lui un éditeur de premier ordre. Je crois que nous sommes nombreux à avoir bénéficié de cette générosité.

D’aucuns ont dit ou diront tout ce que Philippe a pu apporter à notre discipline et à l’histoire économique et sociale de la période moderne au premier chef. J’insisterais pour ma part sur son apport décisif dans ce que j’ai appelé « l’école lilloise » qui brillait alors de mille feux dans ces années 1980-2010 sous l’influence de Gérard Gayot et Jean-Pierre Hirsch. Tous rappelleront la portée de son engagement scientifique, éditorial et pédagogique. C’était, en effet, un formidable enseignant, un découvreur et un esprit libre. Son rire, son ironie et sa créativité nous manquent déjà."

Gérard Béaur

Pour le CRH

Différents hommages

(liste non exhaustive)

Philippe Minard (1961-2024), IHMC, Dimanche 24 mars 2024

In Memoriam, Philippe Minard (1961-2024), par Pierre Gervais, AFHE, Lundi 25 mars 2024

Hommage à Philippe Minard, par Romain Huret, EHESS, Lundi 25 mars 2024

Adieu Philippe Minard, par Vigna, Monde du travail, AFHMT, Lundi 25 mars 2024

Mort de Philippe Minard, une histoire économique et sociale, par Pierre Chaillan, L'Humanité, Mardi Mardi 26 mars 2024

Philippe Minard, Marie Ruault, IGDPE, Mardi 26 mars 2024

Hommage à Philippe Minard, par Valérie Boussard, Christian Bessy, Anne Conchon, Claire Fredj, Fabienne Le Pendeven et Alain Michel, Mardi 26 mars 2024

In memoriam, IHRIS, Hommage de Jean-Pierre Jessenne, Mercredi 27 mars 2024

La disparition de Philippe Minard, Institut Universitaire de France, Mercerdi 27 mars 2024

La mort de l’historien Philippe Minard, spécialiste de l’économie de l’époque moderne, Le Monde, peudi 28 mars 2024

Décès Philippe Minard, expert économie moderne, Infos.fr, Jeudi 28 mars 2024

Décès de Philippe Minard. L’historien moderniste Philippe Minard s’est éteint le 22 mars 2024 à l’âge de 62 ans, L'Histoire, par Steven L. Kaplan et Arnaud Orain, Vendredi 29 mars 2024.

Ressources et empires. La construction sociale des écosystèmes impériaux

Date limite de dépôt : 15 juin 2024 - Appel à communication

Argumentaire

La conquête de l’Amérique par les Espagnols est habituellement considérée comme le début de bouleversements démographiques, économiques et écologiques à l’échelle planétaire. Qu’il s’agisse de l’hécatombe démographique provoquée par la combinaison létale entre exploitation de la main d’œuvre et choc microbien, ou de la destruction des écosystèmes préhispaniques sur l’autel de l’extractivisme colonial, un fil conducteur relie les analyses les plus classiques : l’articulation entre conquête, extractivisme et destruction des milieux et des humains. Ainsi, « l’impérialisme écologique » cher à Alfred Crosby, tout comme l’approche plus localisée d’Elinor Melville, décrivaient la destruction des plantes indigènes par le bétail et la fin d’une agriculture intensive irriguée au profit d’un pastoralisme extensif, sur des terres désertifiées, et d’un paysage par conséquent entièrement « centré sur l’animal ». En allant plus loin, Simon Lewis et Mark Maslin ont pu avancer que la disparition des milliers d'hectares autrefois cultivés par les populations amérindiennes et rendus à la forêt expliqueraient le « petit âge glaciaire » dès la fin du xvie siècle. Ces approches et les débats qu’elles ont suscités, laissent de nombreuses questions en suspens. Que doit-on comprendre au juste par « impérialisme écologique » ? La notion de catastrophe écologique (« a plague of sheep ») est-elle pertinente quel que soit le contexte et le moment ? Les notions de résilience, d’appropriation, de négociation, ont-elles une place dans la compréhension des transformations écologiques provoquées par les invasions européennes ? Jusqu’à quel point une notion comme celle d’« extractivisme » est-elle appropriée pour des réalités pré-industrielles ? La prédation des sociétés humaines sur leur environnement a-t-elle commencé avec l’industrialisation ? Est-elle consubstantielle au colonialisme ? Existe-t-elle dans les sociétés préhispaniques ? Est-elle uniquement liée à l’extractivisme ?

Ce colloque, organisé par Jeronimo Bermudez (GEI), Antoine Duranton (GEI), Antoine Roullet (GEI), Jean-Paul Zuñiga (GEI) avec la participation du GRHEN, se propose de remettre sur l’établi les grands modèles nés dans les 1980 grâce à la mise en travail de trois domaines et de trois historiographies qui ont peu dialogué jusqu’à présent : l’histoire de l’empire espagnol, l’histoire environnementale et l’histoire sociale. L’objectif est de réintroduire les méthodes de l’histoire sociale afin de reconsidérer les grands récits et les grands concepts, les approches macroscopiques, à l’aune d’analyses fondées sur les acteurs et sur la variété des contextes spécifiques. Ce dialogue peut s’avérer d’autant plus fertile que l’histoire environnementale concernent pour l’essentiel les xixe et xxe siècles. L’Amérique préindustrielle y apparaît ainsi largement comme une terra incognita. Ce colloque, nous l’espérons, sera l’occasion de décloisonner les questionnaires et de réinterroger l’histoire impériale à la lumière des grandes problématiques traitées postérieurement par l’histoire environnementale. Quatre thématiques d’analyses sont privilégiées et sont susceptibles d’accueillir des communications qui auront à cœur de replacer les approches impériale et environnementale à l’échelle des cycles de vie des acteurs.

1. Ressources naturelles et ressources démographiques. Cette thématique se propose d’explorer les liens entre histoire environnementale et histoire du travail, en interrogeant les rythmes et les modalités de la transformation du milieu à partir des dynamiques de coercition et de discipline notamment pour ce qui est de la disponibilité et de la captation de la main d’œuvre dans un contexte démographique catastrophique et dans une situation coloniale, tout comme pour ce qui est de la régulation politique, urbaine et corporative de l’exploitation des ressources.

2. Ordre social et transformations écologiques. Cette thématique explore les rapports sociaux qui sous-tendent toute transformation écologique, de l’exercice du pouvoir aux luttes pour le pouvoir en matière d’usages des ressources que ce soit pour réévaluer, par exemple, l’ « agency » des communautés indiennes face aux autorités coloniales ou de relire les archives produites par les politiques de questionnaire de la monarchie espagnole (visitas, relaciones, etc...) dans son organisation territoriale sur le continent américain (congregaciones, créations de villes nouvelles, déplacements de centres urbains...).

3. Pénurie, mise sur le marché et gestion des ressources. Cette thématique interroge le préjugé circulatoire qui pèse sur les ressources impériales et entend examiner la tension entre économie de subsistance et économie marchande, les formes d’exploitation et de marchandisation (commodification) des ressources, et la fabrication de leur valeur locale et commerciale, à la lumière des contraintes biologiques ou matérielles (pénuries locales, difficulté du transport et de conservation), de leur viabilité économique dans une situation où les marchés sont segmentés et spatialisés différemment selon chaque ressource et où les possibilités et les incapacités d’exploitation d’une ressource diffèrent beaucoup d’un cas à l’autre.

4. Constructions locales du paysage. Comment les rapports sociaux entre les acteurs, décelables uniquement à l’échelle locale, permettent-ils de comprendre la configuration spécifique des ressources, des campagnes et des pratiques de production ? Peut-on expliquer uniquement par le relief les formes du paysage morcelées des exploitations des hautes vallées d’Antioquia en Nouvelle Grenade, celles des grandes estancias du Chili central ou du no man’s land rioplatense ? Quelles sont les rapports qui s’établissent entre milieux, savoir-faire, démographie et évolution des paysages ?

Appel à communication en français, espagnol, anglais

Calendrier et modalités de soumission

Nous recevons toute proposition concernant XVI-XVIIIe siècles sur tous les espaces américains et toutes les dominations coloniales, présentée en 5.000 caractères maximum, avant le 15 juin 2024, à l’une des adresses suivantes : jeronimo.bermudez@ehess.fr, antoine.duranton@ehess.fr, antoine.roullet@ehess.fr ou jean-paul.zuniga@ehess.fr.

Le colloque se tiendra en février 2025.

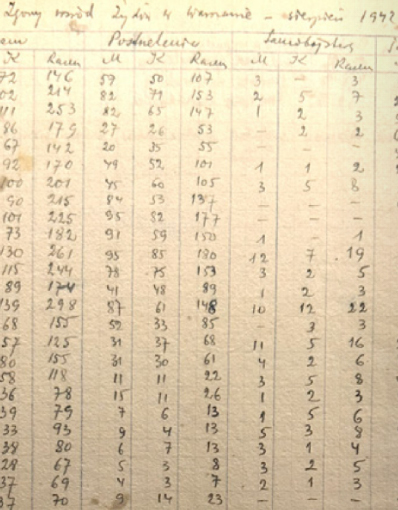

Quantifier la Shoah. Classer, compter, modéliser : quelle contribution à l'histoire de la Shoah / Quantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling : What Contribution to Holocaust History ?

Du 14 au 16 mai 2024 - Colloque

Présentation

L'élaboration et la discussion des techniques d'enquête et d'analyse quantitatives percutent et renouvellent de nombreux champs de la recherche historique. Comment cela affecte-t-il les études sur la Shoah ? Ce colloque, organisé par Claire Zalc (CNRS IHMC, EHESS, ERC Lubartworld), Robert Braun (UC Berkeley), Tal Bruttmann (Université de Cergy), Eva Kovacs, Institut Wiesenthal de Vienne pour les études sur l’Holocauste), Maël Le Noc (Mémorial de la Shoah, Paris) et Anton Perdoncin (CNRS, CENS Nantes, ERC Lubartworld), sera l'occasion de réfléchir aux potentialités et aux difficultés liées aux différents types de quantification dans ce domaine spécifique. Quantifier suppose de construire de données : comment s'opère la transformation des sources sur la Shoah en bases de données ? Que produisent ces transformations sur la compréhension de l'extermination ? Quelles sont les sources mobilisées par les chercheurs pour répondre quantitativement à quelles questions ? Au-delà des seules questions relatives aux données, le colloque ambitionne aussi d'examiner les techniques d'analyse mises en œuvre, leurs apports à la connaissance historique, ainsi que leurs limites. On s'intéressera donc non seulement aux approches quantitatives, mais aussi aux approches dites « mixtes » confrontant méthodes qualitatives et quantitatives. C'est autour de ces différentes questions que ce colloque vise à réunir des chercheurs internationaux à Paris pendant deux jours. Le colloque sera organisé autour de trois thématiques principales articulant interrogation sur l'histoire de la mesure de la Shoah et mesure des persécutions et de l'extermination : 1/ l'histoire des nombres permettant d'entrer dans la fabrique pratique des statistiques et des comptages qui contribuent à l'appréhension ordinaire et scientifique de la Shoah ; 2/ les usages et les controverses autour de la mesure de la Shoah ; et 3/ les apports et les limites des méthodes de collecte et d'analyse de matériaux quantitatifs pour comprendre la Shoah.

Programme

Lieu

14 mai 2024 :

Centre Malher (Amphi Dupuis)

9, rue Malher 75004 Paris

15 mai 2024 :

Memorial de la Shoah (Amphi Edmond J. Safra)

17, rue Geoffroy-l'Asnier 75004 Paris

16 mai 2024 :

Centre Malher (Amphi Dupuis)

9, rue Malher 75004 Paris

Pouvoirs de l’imagination. Approches historiques

Vendredi 3 mai 2024 de 9h15 à 15h30 - Journée d'études

Présentation

Séminaire EHESS/CNRS organisé par Elizabeth Claire (chargée de recherche au CNRS), Béatrice Delaurenti (maître de conférences à l’EHESS), Roberto Poma (maître de conférences à l’Université Paris Est-Créteil) et Koen Vermeir (chargé de recherche au CNRS). Le séminaire est financé par le CRH, Sphere, l’UPEC et l’ANR ANTHRAME.

La notion d’imagination est aujourd’hui considérée comme un objet d’étude à part entière, après avoir longtemps été discréditée par la recherche scientifique. Néanmoins, dans la littérature moderne et contemporaine, l’imagination est généralement présentée de manière négative, comme une faculté mentale susceptible de provoquer l’erreur, l’illusion ou le péché. Nous voudrions aller à l’encontre de cette conception en étudiant une tradition intellectuelle et pratique alternative et méconnue : depuis les XIIe-XIIIe siècles jusqu’au début du XIXe siècle, des penseurs et des praticiens appartenant à des diverses disciplines, s’exprimant depuis des positions institutionnelles variées, ont soutenu l’idée que l’imagination possède de grands pouvoirs. Comme les années précédentes, ce séminaire fonctionnera autour de ces textes à la manière d’un atelier, et s’attachera à mettre en œuvre un travail collectif de discussion, d’analyse et de confrontation des sources sur la longue durée. Il prendra la forme de trois journées complètes.

Pour recevoir les informations relatives à ces journée, en particulier le lien de connexion, il est recommandé de s’inscrire sur : https://participations.ehess.fr/.

Programme

9h15-10h45 : Lada Murareva (EPHE)

L’imagination dans le contexte des maladies mentales (selon les œuvres des XIIIe-XIVe siècles)

11h-12h30 : Fosca Mariani Zini (Université de Tours, Centre d’études supérieures de la Renaissance)

L'imagination dans le néoplatonisme humaniste, ou comment une faculté médiatrice devient la première

Pause déjeuner

13h45-15h15 : Roberto Poma (Université de Créteil)

Imagination dynamique et dynamiques de l’imagination chez Gaston Bachelard

Lieu

EHESS (Salle AS1_08)

54, boulevard Raspail

75006 Paris

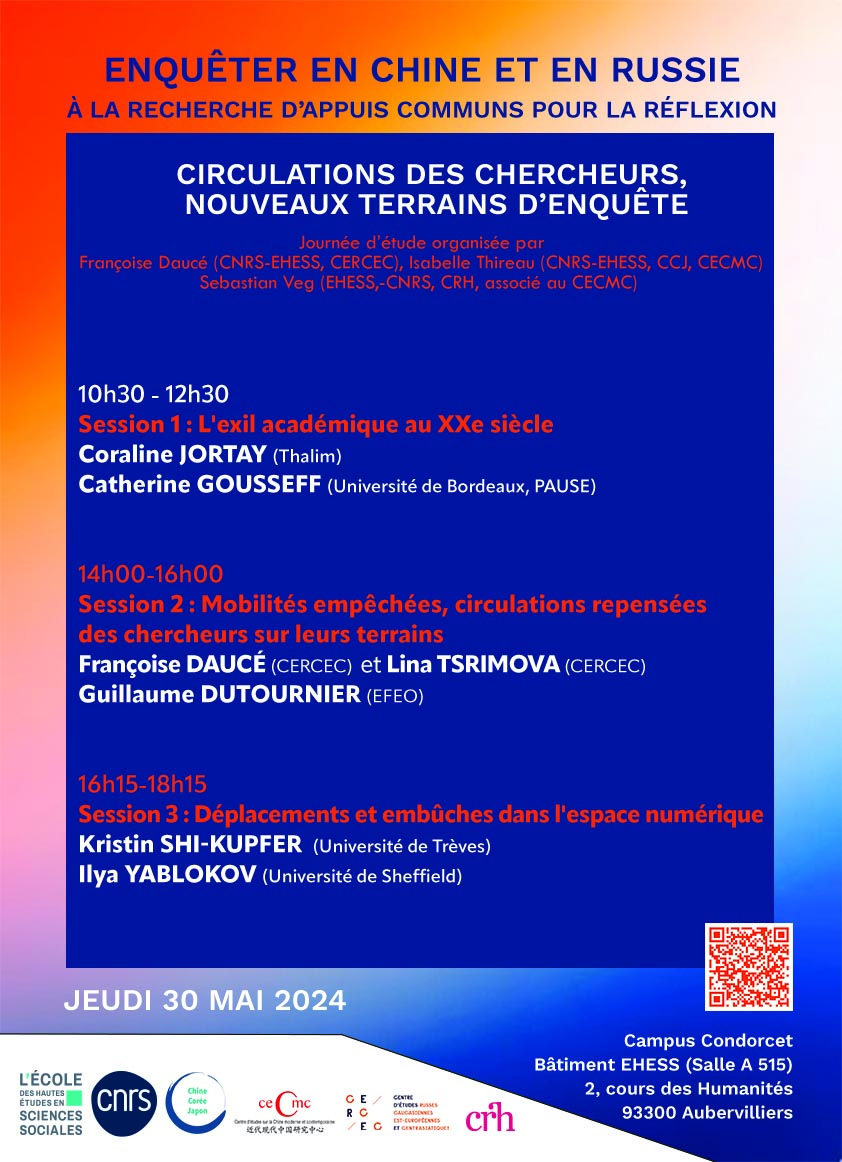

Circulations des chercheurs, nouveaux terrains d’enquête

Jeudi 30 mai 2024 de 10h30-18h15 - Journée d'étude

Présentation

L’appartenance des sociétés russes et chinoises à des espaces impériaux façonnés par l’expérience du communisme fait peser une durable suspicion d’altérité sociale et de méfiance politique à leur égard. Cette suspicion est fortement renforcée par les crises du présent (pandémie, guerre, tensions géopolitiques internationales…). Pour penser ces enjeux immédiats et les saisir dans leur historicité, l’objectif de ce séminaire, organisé autour de trois journées d’études thématiques, consiste à rendre justice aux dynamiques sociales et politiques qui permettent de rendre intelligibles ces sociétés. En Chine et en Russie, comment se reconfigurent les pratiques sociales et politiques dans des espaces confrontés à leur manière aux défis du XXe et du XXIe siècle et comment, dans le même temps, se manifeste la présence du passé ? Comment les trajectoires et les réflexions qui accompagnent les choix et les engagements des acteurs permettent tant l’inventivité sociale que la reconfiguration de la contrainte et de l’oppression politique ?

En 2023-2024, les journées du séminaire animé par Isabelle Thireau (CNRS-EHESS, CCJ-CECMC), Françoise Daucé (CNRS-EHESS, CERCEC) et Sebastian Veg (EHESS-CNRS, CRH, associé au CECMC), Enquêter en Chine et en Russie. À la recherche d’appuis communs pour la réflexion, seront organisées autour du thème commun du décentrement, compris dans une acception sociologique au plus proche des acteurs, de leurs pratiques et de leurs réflexivités. Nous nous appuierons tant sur des matériaux historiographiques que sur des enquêtes de terrain, tant sur des observations en cours que sur des récits rétrospectifs. En proposant un dialogue conjoint aux chercheurs, jeunes et confirmés, qui travaillent sur les sociétés chinoise et russe, il ne s’agit pas de développer des comparaisons terme à terme mais plutôt de partager des problèmes, des références et des réflexions sur les dispositifs et pratiques d’enquête pour contribuer ensemble à une meilleure compréhension des sociétés russe et chinoise et, au-delà, à l’avancement des sciences sociales autour des questions de l’expérience de la rupture historique, des déplacements choisis et subis, de l’action en public, de l’oppression politique ou de l’économie des transformations sociales (en fonction des thèmes choisis pour les journées…).

Les personnes qui souhaitent assister à distance doivent s’inscrire pour recevoir un lien de connexion : S’inscrire à l’UE 542

Programme

10h30 - 12h30

Session 1 : L'exil académique au XXème siècle

Coraline Jortay (CR, Thalim), L'exil des linguistes chinois dans la première moitié du XXe siècle (à confirmer)

Catherine Gousseff (DR, CERCEC), À la croisée des lieux d’accueil exilliques : les trajectoires de Roman Jacobson et Georges Gurvitch

14h00 - 16h00

Session 2 : Mobilités empêchées, circulations repensées des chercheurs sur leurs terrains

Françoise Daucé (DE, CERCEC) et Lina Tsrimova (Post-doc, CERCEC)

Face à la guerre : l'expérience du dépaysement scientifique hors de Russie

Guillaume Dutournier (MCF, EFEO)

Entre pragmatisme et paradigmes : collaborer en SHS avec les chercheurs chinois par temps de crise

16h15 - 18h15

Session 3 : Déplacements et embûches dans l'espace numérique

Kristin Shi-Kupfer (Professeur, U. Trèves)

Beyond disinformation: Competing Chinese voices on Global Social Media Sphere. The role of Chinese political commentators on Twitter

Ilya Yablokov (Lecturer, U. Sheffield)

How to navigate conspiracy theories on the runet and beyond ?

Lieu

Campus Condorcet

Bâtiment EHESS (Salle A 515)

2, Cours des Humanités

93300 Aubervilliers

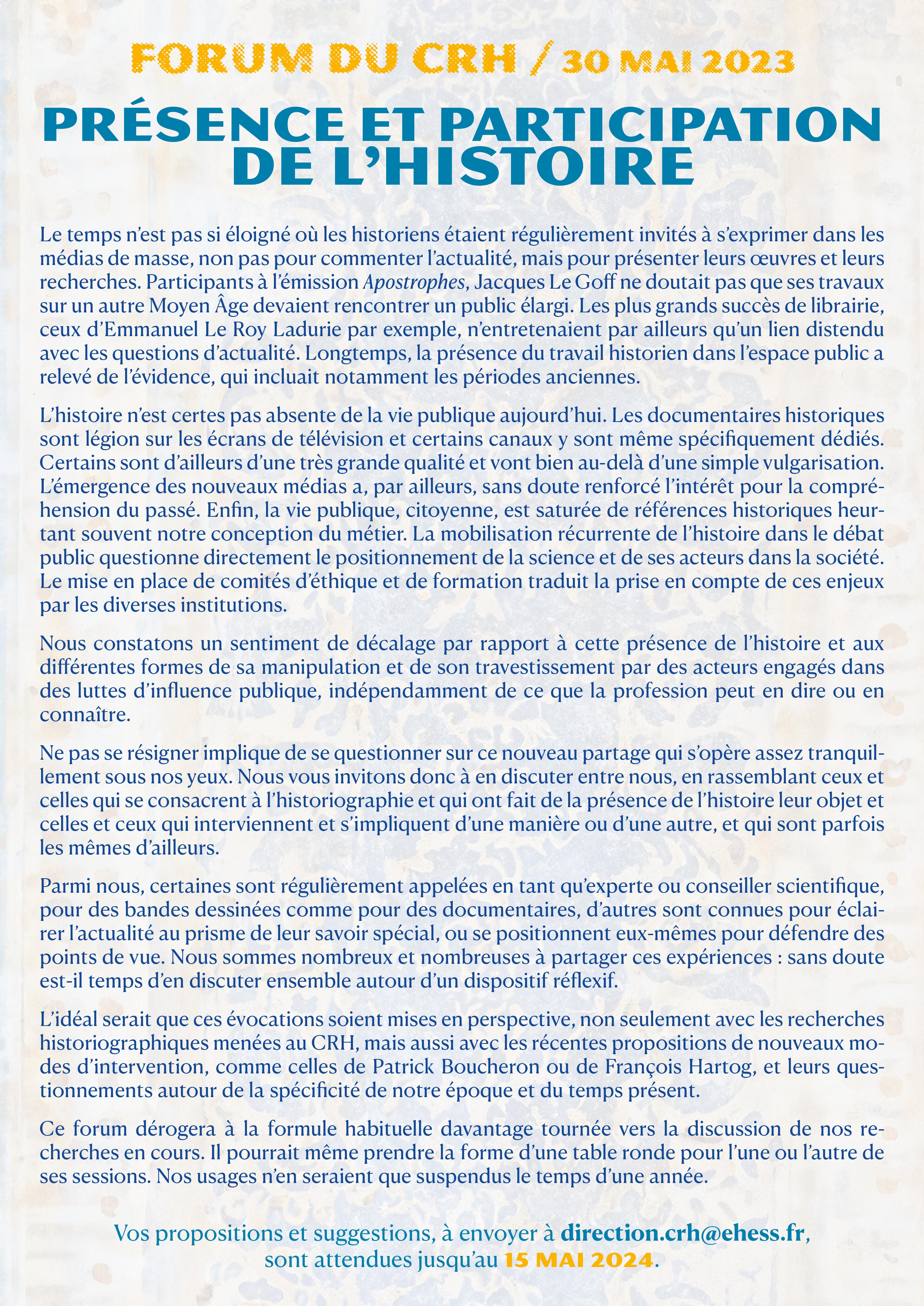

Présence et participation de l'histoire

Date limite de dépôt : 15 mai 2024 - Appel à communication

Présentation

Le temps n’est pas si éloigné où les historiens étaient régulièrement invités à s’exprimer dans les médias de masse, non pas pour commenter l’actualité, mais pour présenter leurs œuvres et leurs recherches. Participants à l’émission Apostrophes, Jacques Le Goff ne doutait pas que ses travaux sur un autre Moyen Âge devaient rencontrer un public élargi. Les plus grands succès de librairie, ceux d’Emmanuel Le Roy Ladurie par exemple, n’entretenaient par ailleurs qu’un lien distendu avec les questions d’actualité. Longtemps, la présence du travail historien dans l’espace public a relevé de l’évidence, qui incluait notamment les périodes anciennes.

L’histoire n’est certes pas absente de la vie publique aujourd’hui. Les documentaires historiques sont légion sur les écrans de télévision et certains canaux y sont même spécifiquement dédiés. Certains sont d’ailleurs d’une très grande qualité et vont bien au-delà d’une simple vulgarisation. L’émergence des nouveaux médias a, par ailleurs, sans doute renforcé l’intérêt pour la compréhension du passé. Enfin, la vie publique, citoyenne, est saturée de références historiques heur- tant souvent notre conception du métier. La mobilisation récurrente de l’histoire dans le débat public questionne directement le positionnement de la science et de ses acteurs dans la société. Le mise en place de comités d’éthique et de formation traduit la prise en compte de ces enjeux par les diverses institutions.

Nous constatons un sentiment de décalage par rapport à cette présence de l’histoire et aux différentes formes de sa manipulation et de son travestissement par des acteurs engagés dans des luttes d’influence publique, indépendamment de ce que la profession peut en dire ou en connaître.

Ne pas se résigner implique de se questionner sur ce nouveau partage qui s’opère assez tranquillement sous nos yeux. Nous vous invitons donc à en discuter entre nous, en rassemblant ceux et celles qui se consacrent à l’historiographie et qui ont fait de la présence de l’histoire leur objet et celles et ceux qui interviennent et s’impliquent d’une manière ou d’une autre, et qui sont parfois les mêmes d’ailleurs.

Parmi nous, certaines sont régulièrement appelées en tant qu’experte ou conseiller scientifique, pour des bandes dessinées comme pour des documentaires, d’autres sont connues pour éclairer l’actualité au prisme de leur savoir spécial, ou se positionnent eux-mêmes pour défendre des points de vue. Nous sommes nombreux et nombreuses à partager ces expériences : sans doute est-il temps d’en discuter ensemble autour d’un dispositif réflexif.

L’idéal serait que ces évocations soient mises en perspective, non seulement avec les recherches historiographiques menées au CRH, mais aussi avec les récentes propositions de nouveaux mo- des d’intervention, comme celles de Patrick Boucheron ou de François Hartog, et leurs questionnements autour de la spécificité de notre époque et du temps présent.

Ce forum dérogera à la formule habituelle davantage tournée vers la discussion de nos recherches en cours. Il pourrait même prendre la forme d’une table ronde pour l’une ou l’autre de ses sessions. Nos usages n’en seraient que suspendus le temps d’une année.

Calendrier et modalités de soumission

Vos propositions et suggestions, à envoyer à direction.crh@ehess.fr, sont attendues jusqu’au 15 mai 2024.

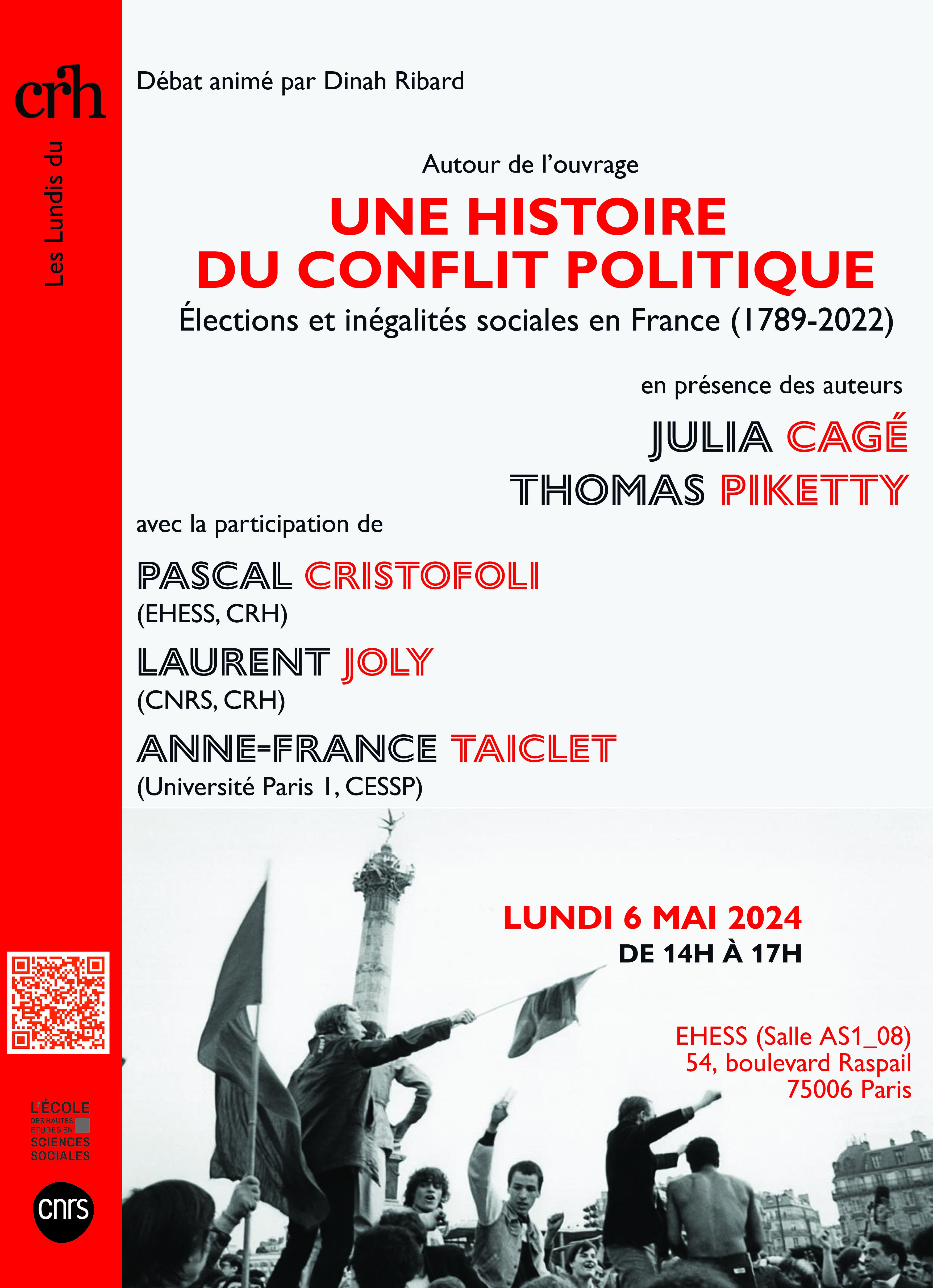

Autour de l'ouvrage de Julia Cagé et Thomas Piketty, Une histoire du conflit politique Elections et inégalités sociales en France, 1789-2022

Lundi 6 mai 2024 de 14h à 17h - Les Lundis du CRH

Présentation

Qui vote pour qui et pourquoi ? Comment la structure sociale des électorats des différents courants politiques en France a-t-elle évolué de 1789 à 2022 ? En s’appuyant sur un travail inédit de numérisation des données électorales et socio-économiques des 36 000 communes de France couvrant plus de deux siècles, cet ouvrage propose une histoire du vote et des inégalités à partir du laboratoire français.

Au-delà de son intérêt historique, ce livre apporte un regard neuf sur les crises du présent et leur possible dénouement. La tripartition de la vie politique issue des élections de 2022, avec d’une part un bloc central regroupant un électorat socialement beaucoup plus favorisé que la moyenne – et réunissant d’après les sources ici rassemblées le vote le plus bourgeois de toute l’histoire de France –, et de l’autre des classes populaires urbaines et rurales divisées entre les deux autres blocs, ne peut être correctement analysée qu’en prenant le recul historique nécessaire. En particulier, ce n’est qu’en remontant à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, à une époque où l’on observait des formes similaires de tripartition avant que la bipolarisation ne l’emporte pendant la majeure partie du siècle dernier, que l’on peut comprendre les tensions à l’oeuvre aujourd’hui. La tripartition a toujours été instable alors que c’est la bipartition qui a permis le progrès économique et social. Comparer de façon minutieuse les différentes configurations permet de mieux envisager plusieurs trajectoires d’évolutions possibles pour les décennies à venir.

Une entreprise d’une ambition unique qui ouvre des perspectives nouvelles pour sortir de la crise actuelle. Toutes les données collectées au niveau des quelques 36 000 communes de France sont disponibles en ligne en accès libre sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr, qui comprend des centaines de cartes, graphiques et tableaux interactifs auxquels le lecteur pourra se reporter afin d’approfondir ses propres analyses et hypothèses.

Le débat sera animé par Dinah Ribard, en présence de en présence de l'auteur et l'autrice, avec la participation de Pascal Cristofoli (EHESS-CNRS, CRH), Laurent Joly (CNRS-EHESS, CRH) et Anne-France Taiclet (Université Paris 1-CNRS-EHESS, CESSP).

Pour s'inscrire : https://participations.ehess.fr/demandes/__nouvelle__?seminaire=350

Lieu

EHESS (Salle AS1_08)

54, boulevard Raspail

75006 Paris

Lire l’État. Venise médiévale et ses territoires : représentations, cartographies, littératures / Reading the State. The Medieval Venice and its territories: representations, maps, literatures

Lundi 29 avril 2024 de 9h à 19h30 - Journée d'étude

Présentation

Ce Workshop est organisé par Christophe Austruy (EHESS-CNRS, CRH) et Giovanna Corazza (Università Ca’ Foscari - Venezia / University of Notre Dame, MSCA Fellow), dans le cadre de l’Atelier doctoral Histoire, Économie, Société et Culture dans l’Empire vénitien (Xe-XVIIIe siècle).

Cet atelier s’articulera autour de recherches récentes sur les formes de représentations médiévales du territoire à travers le langage visuel de la cartographie et de celui verbal de la littérature, deux modalités d’expression de la réalité qui semblent abolir les distances, et qui s’affirment à travers des formes inédites d’affinité et de partage.

La Divina Commedia de Dante constituera le socle de l’examen de cette question en tant que témoignage parmi les plus accomplis de cette convergence, autant par ses repères de cartographies verbales que par ses propres et véritables aspirations méta-littéraires de représentations de l’Univers. L’angle d’analyse retenu portera en premier lieu sur la cité de Venise puis s’élargira par la suite pour aborder le cas des territoires vénitiens de la Terra Ferma, soit à partir de thèmes plus généraux de l’histoire culturelle, soit à partir de questions méthodologiques.

En italien :

Il workshop accoglierà ricerche recenti sulla rappresentazione bassomedievale del territorio mediante il linguaggio visivo della cartografia e quello verbale della letteratura, due codici espressivi che sembrano accorciare le distanze, mostrando forme inedite di affinità e intersezioni. La Commedia dantesca verrà presa in esame come una delle più compiute testimonianze di tale convergenza, tanto nelle sue cartografie verbali quanto nella sua aspirazione metaletteraria di realizzare una vera e propria rimappatura del Cosmo.Il focus sarà in primo luogo sulla realtà veneziana, ma si allargherà a considerare sia ambiti territoriali limitrofi, sia temi di storia culturale di portata più ampia, sia questioni di carattere metodologico.

En anglais :

The workshop will explore recent research into how the late medieval landscape was depicted using both visual cartography and literary expression, two mediums that seem to bridge gaps and reveal unexpected connections. Dante’s Commedia will be examined as one of the most profound examples of this convergence, both in its descriptive language and its overarching literary ambition to redefine the universe. While the primary focus will be on Venetian landscapes, the discussion will also encompass neighboring territories, broader cultural history themes, and methodological considerations.

Programme

9 am / 15 CET

Maurice Aymard (EHESS-CNRS, CRH/MSH)

Introduzione

9.30 am / 15.30 CET

Jean-Charles Ducène (EPHE/PSL)

Venise chez les géographes arabes médiévaux : une apparition lente

10.10 am / 16.10 CET

Nathalie Bouloux (CESR/Université de Tours)

« Il primato di Venezia » dans les études géographiques aux XIVe et XVe siècles

10.50 am / 16.50 CET

Christophe Austruy (EHES-CNRS, CRH/ISEG)

L’Arsenale Vecchio, l’Arsenale Novo e la Tana nella pianta di Fra’ Paolino. Ipotesi sull’Arsenale di Venezia all’inizio del XIV secolo

11.30 pm / 17.30 CET coffee break

11.45 pm / 17.45 CET

Giovanna Corazza (Università di Ca’ Foscari-Venezia/ University of Notre Dame)

Venezia, Dante, Paolino: un nodo cartografico

12.25 pm / 18.25 CET

Anna Pegoretti (UniRomaTre, University of Notre Dame Rome Associate)

A nord di Venezia: Dante cartografo e le Alpi centro-orientali

1.05 pm / 19.05 CET

Theodore J. Cachey Jr. (University of Notre Dame, Director of the Center for Italian Studies)

Il cosmo di Dante: automappature ed esilio

Lieux et distanciel

EHESS (Salle A04_47)

54, boulevard Raspail

75006 Paris

Notre Dame (room 344) , Decio 3rd floor

Holy Cross Dr, Notre Dame, IN 46556,

États-Unis

En distanciel :

Link: https://cnrs.zoom.us/j/95423689457?pwd=TTd5aWV2NjZBc3FzRVRMb21vaXAzdz09

ID: 954 2368 9457; Code: 1j6Eqr

Forum de littérature médiévale comparée

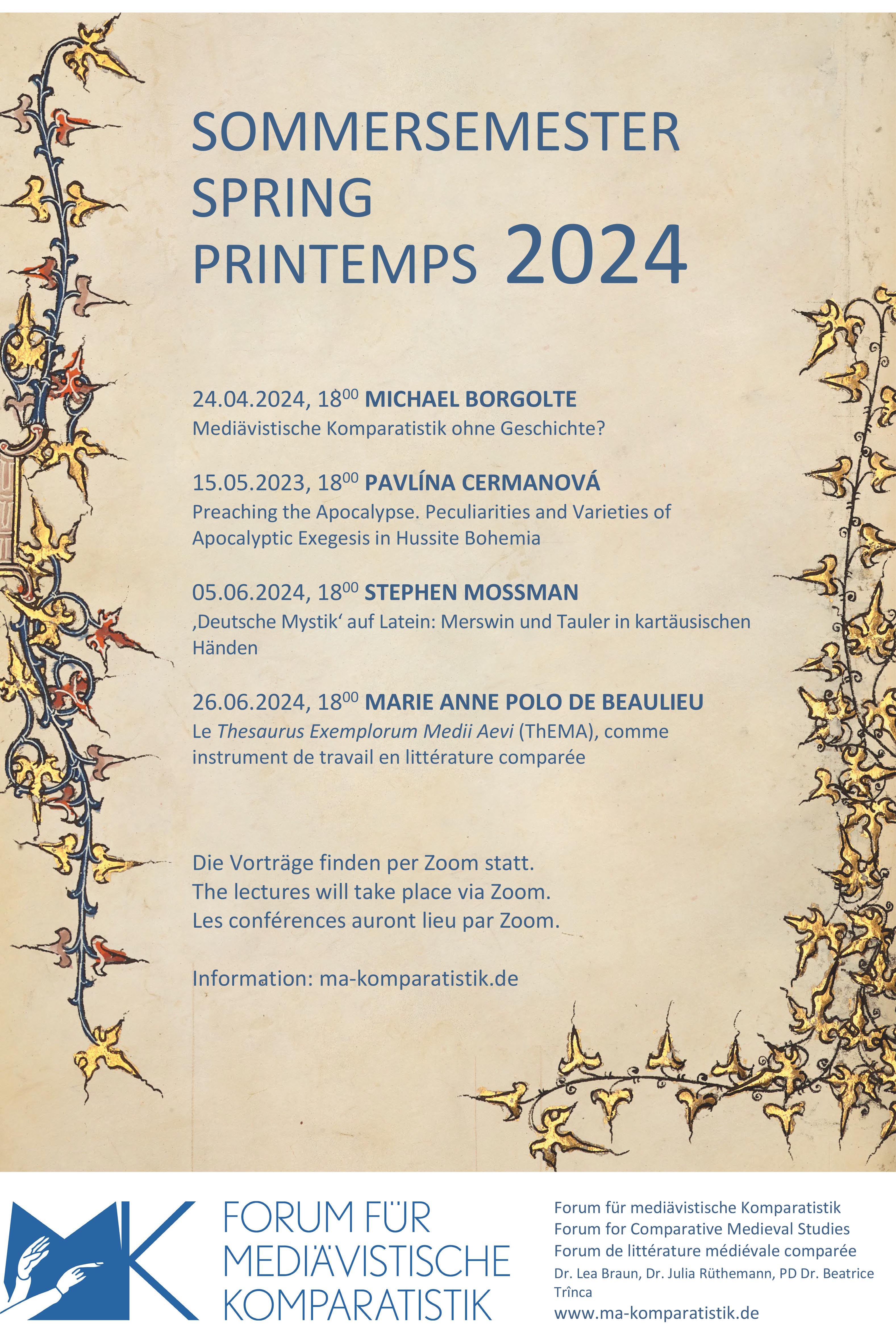

24 avril, 15 mai, 5 et 26 juin 2024 - 3e Cycle de conférences

Présentation

Le Forum de littérature médiévale comparée (https://ma-komparatistik.de), site géré par Julia Rüthemann (Post-doctorante au EHESS-CNRS, CRH, Université de Potsdam), Beatrice Trînca et Lea Braun, a le plaisir de vous inviter à sa troisième série de conférences en ligne au printemps 2024 !

Ce Forum a pour but d’ouvrir un espace de discussion sur les approches comparatives en études médiévales et d’établir un réseau. Nous souhaitons regrouper les recherches existantes sur les objets, les théories et les méthodes d’une littérature comparée du Moyen Âge pour en débattre et ouvrir de nouveaux champs thématiques. Au-delà de la culture européenne occidentale, qui définit le cadre temporel et constitue le focus, ce forum est également destiné aux perspectives transculturelles et interdisciplinaires. Au printemps 2024, nous échangerons plus particulièrement sur les perspectives comparatives en sciences historiques et en sciences humaines numériques.

Programme

24 avril 2024 à18h – Michael Borgolte (Berlin)

Mediävistische Komparatistik ohne Geschichte ?

15 mai 2024 à18h – Pavlína Cermanová (Prague)

Preaching the Apocalypse. Peculiarities and Varieties of Apocalyptic Exegesis in Hussite Bohemia

5 juin 2024h à18h – Stephen Mossman (Manchester)

Deutsche Mystik‘ auf Latein: Merswin und Tauler in kartäusischen Händen

26 juin 2024 à18h – Marie Anne Polo de Beaulieu (Paris)

Le Thesaurus Exemplorum Medii Aevi (ThEMA), comme instrument de travail en littérature comparée

Modalités d'inscription

Les conférences auront lieu par Zoom. Si vous êtes sur notre liste de diffusion, vous recevrez le lien Zoom quelques jours avant l’événement.

Si vous n’êtes pas encore sur la liste, veuillez utiliser le formulaire de contact sur notre site web (https://ma-komparatistik.de/?page_id=23) ou envoyer un mail à une des initiatrices :

julia.ruethemann@ehess.fr

braunlea@hu-berlin.de

beatrice.trinca@hu-berlin.de

Intelligence Artificielle et Humanités Numériques

Vendredi 3 mai 2024 de 9h à 17h30 — Journée d'étude

Présentation

L’Association Française pour l’Intelligence Artificielle (AFIA) et les GdR CNRS Masses de Données, Informations et Connaissances en Sciences (MADICS) et Méthodes et Applications pour la Géomatique et l’Information Spatiale (MAGIS) organisent conjointement une première journée commune sur le thème « Humanité Numérique et IA ».

Le vocable humanités numériques s’est aujourd’hui imposé pour désigner les travaux de recherche relevant tantôt : de la création, la gestion et la mise en œuvre de jeux de données numériques dans les domaines des sciences humaines et sociales ; de la modélisation et la formalisation de processus sociaux à l’aide d’outils mathématiques et informatiques ; ou de l’analyse des usages et des communautés numériques du point de vue des sciences humaines et sociales. Si ces trois domaines mobilisent des communautés scientifiques potentiellement différentes, tous posent de véritables défis scientifiques aux approches développées dans le domaine de l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse d’analyse automatique de documents anciens, de traitement automatique du langage naturel, de recherche d’informations, de représentation de connaissances, de classification, de simulation, etc.

Organisateurs : Nathalie Abadie, LASTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-ENSG ; Bertrand Duménieu, CRH, EHESS ; Nathalie Hernandez, IRIT UT2J, Université Toulouse Jean Jaurès ; Sébastien Poublanc, FRAMESPA, Université Toulouse Jean Jaurès.

Lieu

La journée se déroulera à la bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, en salle 70.

La journée peut également être suivie à distance. L'inscription à la journée est obligatoire.

En savoir plus : https://afia.asso.fr/les-journees-communes/humanite-numerique-et-ia.

Actualités

Actualités

Forum de littérature médiévale comparée

Conférence - Mercredi 24 avril 2024 - 18:00Le Forum de littérature médiévale comparée (Forum für mediävistische Komparatistik), site géré par Julia Rüthemann (post-doctorante au EHESS-CNRS, CRH, Université de Potsdam), Beatrice Trînca et Lea Braun, a le plaisir de vous inviter à sa troisième sér (...)(...)

Conférence - Mercredi 24 avril 2024 - 18:00Le Forum de littérature médiévale comparée (Forum für mediävistische Komparatistik), site géré par Julia Rüthemann (post-doctorante au EHESS-CNRS, CRH, Université de Potsdam), Beatrice Trînca et Lea Braun, a le plaisir de vous inviter à sa troisième sér (...)(...)

Lire l’État. Venise médiévale et ses territoires: représentations, cartographies, littératures

Journée(s) d'étude - Lundi 29 avril 2024 - 09:00Ce Workshop est organisé par Christophe Austruy (EHESS-CNRS, CRH) et Giovanna Corazza (Università Ca’ Foscari - Venezia / University of Notre Dame, MSCA Fellow), dans le cadre de l’Atelier doctoral Histoire, Économie, Société et Culture dans l’Empi (...)(...)

Journée(s) d'étude - Lundi 29 avril 2024 - 09:00Ce Workshop est organisé par Christophe Austruy (EHESS-CNRS, CRH) et Giovanna Corazza (Università Ca’ Foscari - Venezia / University of Notre Dame, MSCA Fellow), dans le cadre de l’Atelier doctoral Histoire, Économie, Société et Culture dans l’Empi (...)(...)

Quantifier la Shoah. Classer, compter, modéliser / Quantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling

Colloque - Mardi 14 mai 2024 - 08:45L'élaboration et la discussion des techniques d'enquête et d'analyse quantitatives percutent et renouvellent de nombreux champs de la recherche historique. Comment cela affecte-t-il les études sur la Shoah ? Ce colloque, oragisé par Claire Zalc (CNRS IHMC, EHE (...)(...)

Colloque - Mardi 14 mai 2024 - 08:45L'élaboration et la discussion des techniques d'enquête et d'analyse quantitatives percutent et renouvellent de nombreux champs de la recherche historique. Comment cela affecte-t-il les études sur la Shoah ? Ce colloque, oragisé par Claire Zalc (CNRS IHMC, EHE (...)(...)

CRH (UMR 8558)

EHESS

54, boulevard Raspail

75006 Paris

Tél. : +33 (0)1 49 54 24 42

Direction du CRH :

Dernière modification :

27/04/2024