2018 |

Décembre 2018

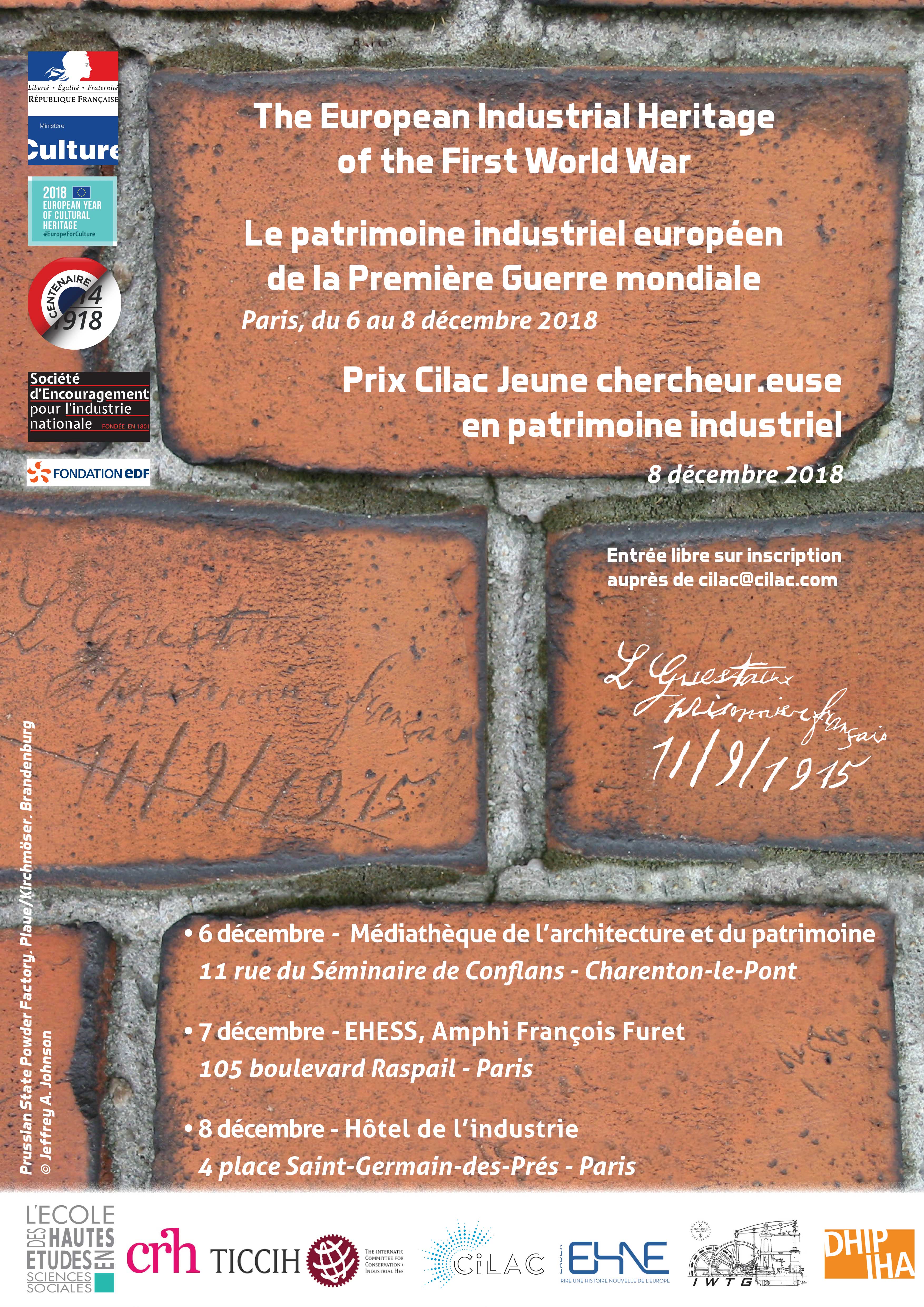

Le patrimoine industriel européen de la Première Guerre mondiale

Du 6 au 8 décembre - Colloque international

Présentation

La Première Guerre mondiale a considérablement marqué l’histoire de l’Europe. Elle a été caractérisée par un effort sans précédent de la production industrielle, qui constitue aujourd’hui un patrimoine européen commun. Le patrimoine industriel de la Première Guerre mondiale semble cependant être invisible : il n’est pas identifié ni même défini comme tel, alors que cette guerre s’est différenciée par le recours massif aux techniques industrielles, tant dans le domaine de la production d’armes, d’avions que de produits chimiques à des fins militaires, que dans le domaine civil en particulier pour la production agro-alimentaire.

Quelle définition ?

Le patrimoine industriel de la 1e Guerre mondiale est celui des usines et de toute infrastructure – ferroviaire, portuaire, aéroportuaire, électriques… – construites pendant la guerre pour répondre à l’effort de guerre ou assurer la survie des populations. Il peut être constitué d’usines ou d’extensions d’usines créées spécifiquement, et il concerne aussi des usines déplacées en raison des combats et réinstallées, moyennant des adaptations, dans d’anciens sites industriels en zone libre. Les traces matérielles peuvent aussi être celles de plans urbains hérités des bases militaires comme celles américaines en France. Il concerne l’ensemble des acteurs de cette guerre, « alliés » et « ennemis ». Sans doute existe-t-il aussi un patrimoine immatériel, des films ou des témoignages recueillis sur cette production de guerre, qui a vu notamment la participation massive des femmes.

Nous limitons volontairement le champ aux industries qui ont été mises à contribution pendant la guerre pour l'effort de guerre et qui ont dû s'agrandir ou construire de nouveaux espaces. Il ne s'agit pas d'aborder le thème de la Reconstruction, qui a déjà fait l’objet de travaux.

Deux journées d’études consacrées à ce thème ont été organisées en décembre 2017 en France, et ont permis de dégager des premiers éléments de réflexion pour le cas français. Ainsi, les différents cas étudiés ont permis de souligner que selon les entreprises, les choix architecturaux avaient variés : maintien d’une architecture de prestige et soignée, recours à des techniques et matériaux de faibles qualités dans un contexte de pénurie ou encore usage de la préfabrication légère (structure métallique et brique) dans d’autres cas. Dans le premier cas, l’entreprise misait sur la réutilisation du lieu après le conflit car celui-ci devait être court, ou à l’inverse, à partir de 1917, parce qu’elle pensait qu’il allait bientôt se terminer. Dans le dernier cas, il s’agissait surtout de construire vite de grands espaces adaptés à des productions comme la mécanique ou la fabrication des obus. La question de la conservation de ces bâtiments et de leur patrimonialisation a également permis de montrer que beaucoup d’édifices construits pendant la Première Guerre mondiale ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, ou plus tard, dans le contexte d’extension des usines pour répondre à la croissance du marché, ou à l’inverse, après la crise économique, dans le vaste mouvement de destruction des sites industriels abandonnés. L’intérêt des travaux ont été portés sur ceux qui restent : très souvent, les propriétaires actuels ignorent l’histoire de leur usine et son importance historique ; il en est de même des services de l’État pour qui ce critère ne figure pas dans les grilles d’analyse patrimoniale. Dans quelques cas, rares, le lien avec la Première Guerre mondiale est mis en valeur et constitue même un motif de visite.

Les caractéristiques architecturales, économiques et politiques dans lesquelles ont été construits les sites industriels de la Première Guerre mondiale justifient pourtant pleinement leur reconnaissance, aux côtés des cimetières et des champs de bataille.

L’organisation d’un colloque international, le premier sur ce thème, s’impose afin d’établir un état des lieux des traces matérielles existant encore aujourd'hui et d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’assurer leur conservation. Il participe également à la construction d’une histoire et d’un patrimoine commun européen.

Programme

Lieu

Jeudi 6 décembre

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine

11, rue du Séminaire de Conflans

94220 Charenton-le-Pont

Vendredi 7 décembre

EHESS (Amphithéâtre François Furet)

105, boulevard Raspail

75006 Paris

Samedi 8 décembre

Hôtel de l'Industrie

4, place Saint-Germain-des-Prés

75005 Paris

Document(s) à télécharger

Pour citer ce document

,URL : http://crh.ehess.fr/index.php?6421.

Actualités

Actualités

Forum de littérature médiévale comparée

Conférence - Mercredi 24 avril 2024 - 18:00Le Forum de littérature médiévale comparée (Forum für mediävistische Komparatistik), site géré par Julia Rüthemann (post-doctorante au EHESS-CNRS, CRH, Université de Potsdam), Beatrice Trînca et Lea Braun, a le plaisir de vous inviter à sa troisième sér (...)(...)

Conférence - Mercredi 24 avril 2024 - 18:00Le Forum de littérature médiévale comparée (Forum für mediävistische Komparatistik), site géré par Julia Rüthemann (post-doctorante au EHESS-CNRS, CRH, Université de Potsdam), Beatrice Trînca et Lea Braun, a le plaisir de vous inviter à sa troisième sér (...)(...)

Lire l’État. Venise médiévale et ses territoires: représentations, cartographies, littératures

Journée(s) d'étude - Lundi 29 avril 2024 - 09:00Ce Workshop est organisé par Christophe Austruy (EHESS-CNRS, CRH) et Giovanna Corazza (Università Ca’ Foscari - Venezia / University of Notre Dame, MSCA Fellow), dans le cadre de l’Atelier doctoral Histoire, Économie, Société et Culture dans l’Empi (...)(...)

Journée(s) d'étude - Lundi 29 avril 2024 - 09:00Ce Workshop est organisé par Christophe Austruy (EHESS-CNRS, CRH) et Giovanna Corazza (Università Ca’ Foscari - Venezia / University of Notre Dame, MSCA Fellow), dans le cadre de l’Atelier doctoral Histoire, Économie, Société et Culture dans l’Empi (...)(...)

Quantifier la Shoah. Classer, compter, modéliser / Quantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling

Colloque - Mardi 14 mai 2024 - 08:45L'élaboration et la discussion des techniques d'enquête et d'analyse quantitatives percutent et renouvellent de nombreux champs de la recherche historique. Comment cela affecte-t-il les études sur la Shoah ? Ce colloque, oragisé par Claire Zalc (CNRS IHMC, EHE (...)(...)

Colloque - Mardi 14 mai 2024 - 08:45L'élaboration et la discussion des techniques d'enquête et d'analyse quantitatives percutent et renouvellent de nombreux champs de la recherche historique. Comment cela affecte-t-il les études sur la Shoah ? Ce colloque, oragisé par Claire Zalc (CNRS IHMC, EHE (...)(...)

CRH (UMR 8558)

EHESS

54, boulevard Raspail

75006 Paris

Tél. : +33 (0)1 49 54 24 42

Direction du CRH :

Dernière modification :

26/04/2024